Iván Ljubetic Vargas, historiador del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, CEILER

“La Guerra de 1879 en que la clase gobernante de Chile anexó la región del salitre” (Luis Emilio Recabarren: “Pobres y ricos”. Rengo, 1910).

Los historiadores burgueses llaman Guerra del Pacífico al conflicto bélico que, entre 1879 y 1883, desangró a Chile, Bolivia y Perú. Ello para ocultar la verdadera causa de la conflagración: el salitre.

El océano Pacífico es la mayor masa marítima del planeta. Su superficie abarca 180 millones de kilómetros cuadrados y sus aguas bañan tres continentes: América, Asia y Australia.

La guerra que nos preocupa se desarrolló en un mínimo rincón de ese océano y en su transcurso hubo sólo dos combates navales: el de Iquique, el 21 de mayo de 1879, y el de Punta de Angamos, el 8 de octubre del mismo año. Ambos duraron unas pocas horas y participaron seis naves. Dos peruanas, el Huáscar y la Independencia; cuatro chilenas, la Esmeralda, la Covadonga, el Cochrane y el Blanco Encalada. Posteriormente, la flota chilena surcó el Pacífico en tres ocasiones y sólo para transportar tropas. El escenario naval de ese conflicto abarcó desde Antofagasta a Pisco, unos 2 mil kilómetros.

CAUSAS DEL CONFLICTO

Historiadores alemanes denominan a esta conflagración Salpeterkrieg (Guerra del Salitre). Y es el nombre adecuado.

Durante años, el desierto de Atacama –al sur de Bolivia y al norte de Chile- fue despreciado por ambos países. Pero todo cambió al descubrirse el valor del salitre y que, en el desolado de Atacama, como también se le llamaba, existían importantes yacimientos de nitrato.

Comenzaron las discusiones sobre la frontera. El primer tratado de límites entre Chile y Bolivia, firmado en 1866, fijó como frontera el paralelo 24º latitud sur y dejó una zona compartida entre ambos países, el territorio comprendido entre los paralelos 23 y 25. Chile y Bolivia se repartirían por partes iguales las riquezas que se produjeran en esa franja.

En 1874 se suscribió un segundo tratado, que mantuvo la frontera en el paralelo 24, eliminándose la zona compartida. En compensación, Bolivia se comprometió a no alzar durante 25 años los impuestos “a las personas, industrias y capitales chilenos”.

CHILENOS EXPLOTAN SALITRE BOLIVIANO

En Antofagasta, territorio boliviano, se instaló la Compañía de Salitre de Antofagasta, de capitales chilenos, que el 1º de mayo de 1872 inició las exportaciones del “oro blanco” a Europa.

Más al norte, Perú puso en vigencia, con fecha 28 de marzo de 1875, una ley mediante la cual expropió las oficinas salitreras de Tarapacá, pagando a sus antiguos propietarios con certificados.

En 1879 el Presidente de Bolivia Tomás Frías fue derrocado por un golpe militar, encabezado por el general patriota Hilarión Daza. Este gravó con un impuesto de 10 centavos cada quintal de salitre exportado desde territorio boliviano. La Compañía de Salitre de Antofagasta se negó a cancelarlo. Entonces Daza ordenó el embargo y el remate de esa empresa.

DEFENDIENDO A CAPITALISTAS

El Gobierno chileno salió en defensa de los capitalistas connacionales. Rompió relaciones con Bolivia y el 14 de febrero de 1879, día señalado para el remate, 200 soldados al mando del coronel Emilio Sotomayor, invadieron suelo boliviano, ocuparon Antofagasta, impidiendo la subasta.

Ante este atropello a su soberanía, Bolivia declaró la guerra a Chile el 1º de marzo. Otro tanto hizo Perú, que había firmado un pacto con Bolivia.

El 5 de abril, Chile declaró la guerra a los aliados. Comenzó la conflagración con triunfos de las tropas chilenas, que hacia fines de 1879 tenían en sus manos la región de Tarapacá.

LA OTRA GUERRA

Pero en la región se libraba otra guerra secreta. Los protagonistas eran dos ingleses que no usaban fusiles ni cañones. Sus armas consistían en la especulación y la falta de escrúpulos.

Uno era Robert Harvey, que había llegado a Tarapacá en 1874.

Poco antes de la ocupación de esa provincia por los chilenos, el gobierno peruano lo había designado Inspector General de Salitreras. En 1880, fue confirmado en ese cargo por el gobierno de Chile, otorgándole amplias atribuciones. Recibía sueldo de los dos países y a ambos entregaba informes falsos.

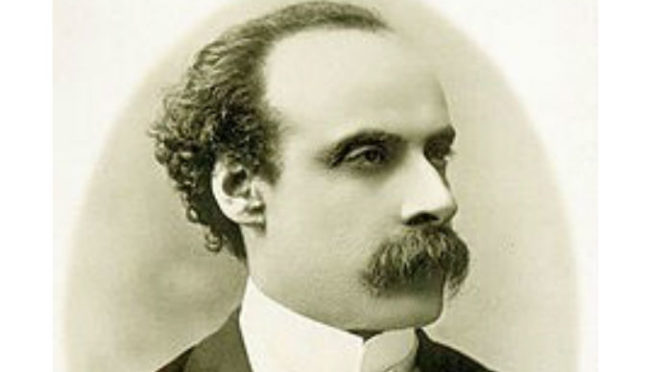

El otro británico, John Thomas North, llegó a Chile en 1866 con 10 libras esterlinas en los bolsillos. Trabajó como mecánico en la maestranza ferroviaria de Caldera. Después se trasladó a Tarapacá, donde se asoció con su compatriota Harvey.

Ambos aprovecharon la caótica situación producida por la guerra y, con triquiñuelas y engaños, compraron certificados que el gobierno peruano emitió al expropiar las salitreras, cuando se cotizaban a un 11% de su valor nominal. Pudieron hacer esas compras gracias a los generosos créditos que les otorgaron los bancos chilenos Edwards y Valparaíso.

EL SALITRE A MANOS IMPERIALISTAS

Aún no finalizaba la guerra cuando el gobierno chileno de Domingo Santa María decretó, el 28 de marzo de 1882, la entrega de títulos de propiedad definitiva a quienes tuviesen certificados salitreros. De esta forma fueron entregadas a particulares más de 80 oficinas salitreras. Otras 71 quedaron provisoriamente en manos del Estado chileno.

Algunos tenedores de certificados como John Thomas North, Robert Harvey y la Casa Gibbs, pasaron a ser propietarios de las más importantes y ricas oficinas salitreras, controlando la industria del nitrato y transformando el Norte Grande chileno en una factoría británica.

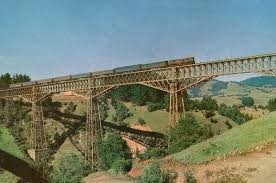

John Thomas North se convirtió en el “rey del salitre”, uno de los hombres más ricos del mundo. Fue dueño de numerosas oficinas salitreras, de los ferrocarriles y de una serie de otras empresas; monopolizó la distribución del agua potable y del comercio en la pampa, desde la harina y carbón hasta la carne y verduras. Fundó el Bank of Tarapacá and London Ltda. Tuvo a su servicio a abogados y parlamentarios liberales, conservadores y radicales. Hizo importantes inversiones en Inglaterra, Francia, Bélgica, Egipto, Australia y Brasil.

CONSECUENCIAS DE LA GUERRA

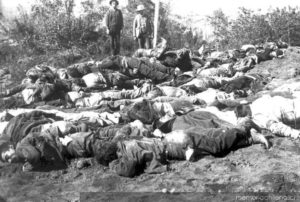

El 10 de julio de 1883 se libró en Huamachuco, el último combate de una guerra en que murieron 23 mil soldados bolivianos, chilenos y peruanos. Chile conquistó dos provincias, Tarapacá y Antofagasta, pero el salitre, razón y motivo del conflicto, pasó en su mayor parte a manos de capitalistas británicos. Fue así como el imperialismo inglés clavó su lanza en Chile.

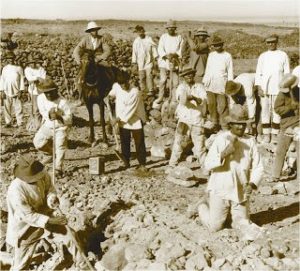

Con esta guerra de conquista, el territorio chileno se extendió al norte del río Copiapó, límite que tenía desde fines del siglo XVI. Creció en 180 mil kilómetros cuadrados, con una población que sumaba algo más 100 mil habitantes, de los cuales el 40% constituía la población activa. Hacia 1885 los obreros salitreros eran 4.571; en 1895 alcanzaban a 22.500 y en 1912, más de 40.000.

La guerra del salitre significó un aumento en cantidad y calidad del proletariado chileno.

A SEGUIR EL EJEMPLO DE RECABARREN

El historiador boliviano Guillermo Lora en su obra “Historia del Movimiento Obrero Boliviano”, escribió: “En 1919 la Federación Obrera de Chile, se dirigió a las organizaciones obreras bolivianas para estrechar relaciones y procurar una actuación coordinada:

“Debemos considerar, queridos compañeros, que todos los que pertenecemos a la clase trabajadora no podemos contar con más apoyo que el que puedan proporcionarnos nuestros hermanos y que jamás podremos conseguir el triunfo de nuestros ideales si no formamos un bloque único y sólido, capaz de oponer formal resistencia a ese monstruo fatídico y avasallador: la explotación capitalista… Por esto creo, estimadísimos compañeros, que sería de gran conveniencia para todos consolidar fuertemente el cariño que mutuamente se profesan las clases trabajadoras de Bolivia y Chile”.

Esta nota, redactada por Luis Emilio Recabarren, a sólo 26 años de haber finalizado la Guerra del Salitre, es una cabal expresión del internacionalismo proletario, que Marx y Engels proclamaron en el “Manifiesto del Partido Comunista”, cuando finalizaron este inmortal documento con la frase: “Proletarios de todos los países, uníos”.

En nuestros días, ser consecuentes herederos de Recabarren es proclamar “Mar para Bolivia”. Devolver a ese país, parte de una región, que –al decir de Recabarren- la clase gobernante de Chile anexó.