Iván Ljubetic Vargas, historiador de Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, CEILER

“Yo insisto en que ellos (los personeros vinculados a la dictadura y de los partidos de la Concertación) son los responsables de que el pasado siga arrastrándose y las heridas estén cada día más abiertas, que haya más impotencia e impunidad, porque ellos siguen justificando el golpe militar”.

(Sola Sierra, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Junio de 1999).

A cuarenta y cuatro años del golpe fascista aún campea la impunidad para muchos criminales y cómplices, civiles y militares, que degollaron la democracia y violaron los derechos humanos en nuestro país. No pocos están en el Parlamento, en otras entidades públicas y en las FF AA.

Es hora que prevalezca la verdad y la justicia. También de que aquellos civiles y militares que han sido responsables de que se mantenga la impunidad se hagan una pública autocrítica.

Vendieron la pomada de la “Mesa de Diálogo”

La derecha, los partidos de la Concertación, el Presidente Lagos y los uniformados aseguraron y aseguran que la “Mesa de Diálogo” significó un enorme paso para conocer la suerte corrida por la detenidos desaparecidos, que fue un gran aporte al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido durante la dictadura y un importante avance en la “reconciliación” de todos los chilenos.

Los hechos mostraron y muestran lo erróneo de estas afirmaciones.

Desde el inicio los familiares se opusieron

El sábado 21 de agosto de 1999, el Ministro de Defensa del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Edmundo Pérez Yoma, puso en marcha la llamada “Mesa de Diálogo”. La integraron representantes del Gobierno de la Concertación, de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia y tres abogados vinculados a los derechos humanos: Pamela Pereira, Héctor Salazar y Roberto Garretón.

Tanto la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos como la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos se opusieron a esa mesa y declararon que esos tres abogados no las representaban. Otros 34 abogados de derechos humanos apoyaron a las organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura.

La mentirosa declaración de la “Mesa”

El martes 31 de agosto de 1999 tuvo lugar la segunda sesión de la “Mesa”. La última, el martes 13 de junio de 2000. En ella se aprobó una Declaración.

En ese documento, los participantes en ese intento por imponer la impunidad de los crímenes de la dictadura, expresaron en un párrafo lo siguiente:

“Chile sufrió, a partir de la década de los 60, una espiral de violencia política, que los actores de entonces provocaron o no supieron evitar. Fue especialmente serio que algunos de ellos hayan propiciado la violencia como método de acción política. Este grave conflicto social y político culminó con los hechos del 11 de septiembre de 1973, sobre los cuales los chilenos sostienen, legítimamente, distintas opiniones”.

Cínica tergiversación de la historia

Este párrafo de 66 palabras, contiene cuatro intentos de tergiversar la historia reciente de Chile, de crear nuevos mitos que signifiquen borrar la realidad de los hechos.

1. ¿Cuál fue la “espiral de violencia política” que sufrió Chile a partir de la década de los 60?

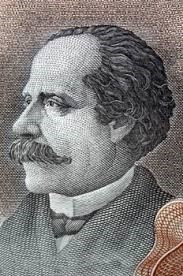

Recordemos qué ocurrió entre 1960 y 1973. Durante ese período hubo tres gobiernos: uno de la derecha presidido por Jorge Alessandri Rodríguez (1958 –1964), durante el cual se perpetraron tres masacres; otro de la Democracia Cristiana, encabezado por Eduardo Frei Montalva (1964–1970), en que hubo diez masacres, y el de la Unidad Popular, con Salvador Allende, en que no se produjo ninguna. En esta última administración se llevaron a cabo una serie de cambios revolucionarios, que elevaron sustancialmente el nivel de vida de los chilenos, ello en base a hacer de Chile empresas que estaban en manos de capitalistas extranjeros o nacionales, expropiar todos los latifundios improductivos. Medidas adoptadas respetando rigurosamente la Constitución Política del país. Esta fue la “violencia política” llevada a cabo por el Gobierno de la Unidad Popular.

Refresquemos la memoria

En ese período de 1960 a 1973 hubo otros hechos relevantes que se deben considerar.

En 1962, el Presidente estadounidense John Kennedy planteó la imperiosa necesidad para la seguridad del imperio, que Allende fuera derrotado por Frei Montalva en las elecciones de 1964 (Ver El Mercurio, edición internacional, 26 diciembre 1976-1º enero 1977, página 7)

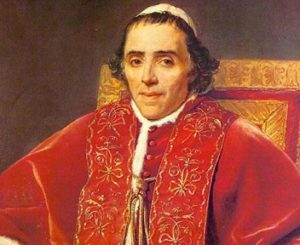

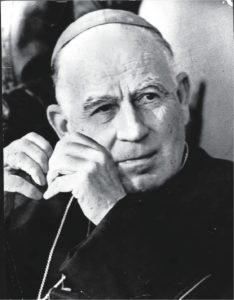

También en 1962, la jerarquía de la Iglesia chilena emitió una Carta Pastoral, dada a conocer el 18 de septiembre de ese año, con un contenido profundamente anticomunista. En una parte de ella se decía textualmente: “Del triunfo del comunismo en Chile, la Iglesia y todos sus hijos no pueden esperar sino persecución, lágrimas y sangre”. La firmó un Cardenal, tres arzobispos, 17 obispos, dos administradores apostólicos y el secretario general del Episcopado. (Ver El Diario Ilustrado, Santiago, 23 de septiembre de 1962, página. 11)

Por entonces ya se sabía que el “comunista” Allende postularía por tercera vez como candidato a la Presidencia de la República en 1964.

Entre el 26 y el 29 de junio de 1965, tuvo lugar en Linares el XXI Congreso General Ordinario del Partido Socialista de Chile. Entre sus resoluciones se leía: “La vía armada es la única vía para tomar el poder”

Por su parte, el Partido Demócrata Cristiano, en una Declaración de su Consejo Nacional, publicada en el diario “La Nación” con fecha 11 de julio de 1967, decía: “En ciertos casos, la subversión es alentada y dirigida por cristianos de avanzada”.

Tanto estos dos partidos, miembros de la Concertación, como la Iglesia participaron en la “Mesa de Diálogo”, y suscribieron la Declaración citada más arriba.

Los que han usado la violencia

2. ¿Quiénes han “propiciado la violencia como método de acción política”?

En el siglo XIX el Ejército lanzó al país a tres guerras civiles; además realizó varios golpes de estado y motines.

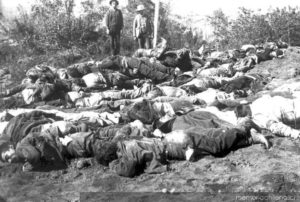

La Marina de Guerra desató la contrarrevolución de 1891 que derrocó al Presidente Balmaceda.

Durante el siglo XX las Fuerzas Armadas y la policía, obedeciendo órdenes de gobiernos anti populares, perpetraron 55 masacres, además del genocidio llevado a cabo por la dictadura de Pinochet. Según cifras oficiales se ha reconocido un total de 40.018 víctimas (sin tener en cuenta los miles y miles de exiliados y exonerados) de los cuáles, 3.065 corresponden a asesinados y desparecidos. De estos últimos hasta ahora se desconoce el destino de cerca de mil.

Blanqueando el golpe fascista

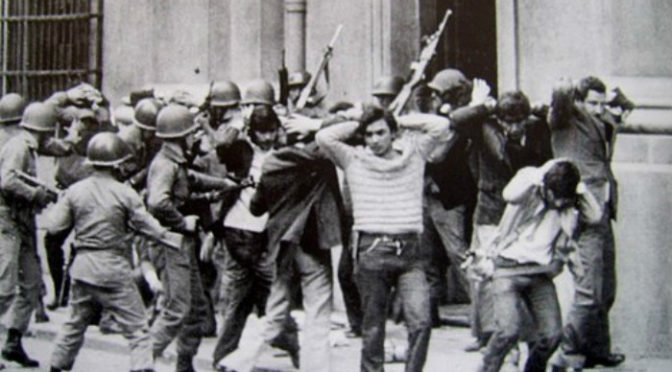

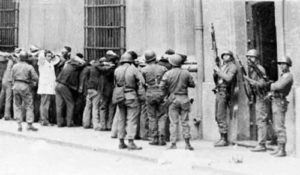

3. ¿A qué llaman “los hechos del 11 de septiembre de 1973”?

A un golpe fascista que derrocó un gobierno constitucional elegido democráticamente y que dio inicio a 17 años de terrorismo de estado, que significó –según señalaron en abril de 1998, abogados de derechos humanos- 1.100 detenidos desaparecidos, 2.100 ejecutados políticos, 10.000 torturados, 27.000 lesionados, 40.000 detenidos y 150.000 exiliados. Esos abogados sostuvieron que “ello configuró el más grande y cruel genocidio político de nuestra historia, condenado invariablemente durante 15 años consecutivos por la Organización de Naciones Unidas”.

Víctimas y victimarios

4. ¿Los chilenos tienen sobre el golpe fascista “legítimamente distintas opiniones”?

Sobre el golpe del 11 de septiembre de 1973 hay dos versiones antagónicas: Una es la de las víctimas y sus familiares. La otra, de los violadores de los derechos humanos, de los asesinos, de los torturadores y sus cómplices civiles.

Por ello, al oponerse a participar en la “Mesa de Diálogo”, Sola Sierra, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo en junio de 1999: “Los familiares de las víctimas no tenemos que buscar ningún acuerdo ni sentarnos a ninguna mesa a negociar nada, porque aquí no hay nada que negociar. Nuestros planteamientos han sido muy claros: exigimos que se reconozca nuestro legítimo derecho a la justicia, y vamos a seguir planteando que aquí debe haber verdad y justicia plena”.

Los “valientes” soldados

Ricardo Lagos, Presidente de la República, al conocer la Declaración de la “Mesa de Diálogo”, enfatizó la “valentía y coraje de las Fuerzas Armadas” y envió de inmediato un Proyecto, en base a las conclusiones de la Mesa, al Parlamento. Este lo aprobó a una velocidad record el 29 de junio de 2000. Votaron a favor los parlamentarios de la derecha y de la Concertación. De esta coalición, se abstuvieron tres diputados democratacristianos y sólo un senador de ese partido votó en contra. Fue Jorge Lavandero Illanes. La autollamada “izquierda” oficialista votó en bloque por la impunidad.

Más falsos que Judas

El vienes 5 de enero de 2001 las Fuerzas Armadas entregaron un informe al Presidente sobre los lugares donde se encontrarían los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Al día siguiente éste lo hizo llegar a la Corte Suprema.

El domingo 7, Ricardo Lagos se dirigió al país señalando que con los antecedentes recibidos se podía mirar el futuro con “expectación y esperanza”.

Pero pronto se conoció la falsedad de los datos entregados por las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el miércoles 25 de abril de 2001, la ministra en visita, Amanda Valdovinos, informó a los familiares del dirigente comunista Juan Luis Rivera Matus, que sus restos habían sido encontrado en una tumba clandestina en el Fuerte Arteaga del Ejército y que no fueron lanzados al mar a 40 millas al oeste del puerto de San Antonio, como afirmaron las Fuerzas Armadas en el documento entregado el 5 de enero de 2001.

Otro tanto ocurrió con los restos del dirigente del PC José Santos Rocha Álvarez, que no se encontró en el Servicio Médico Legal, como habían asegurado los militares.

La “Mesa de Diálogo” fue uno de los tantos intentos por echar tierra a los crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet. Las FF.AA. mintieron y siguen mintiendo.